|

山形県東根市 土田正剛市長に聞く

【動画配信:その1 その2】

山形県内35市町村中で唯一

東北全228市町村中、第10位の人口増加率

ー手厚い子育て支援、東根市以北の人の交流の中心を目指すまちづくりー

大事なことは説明責任と説得力

平成22年10月1日に実施された国勢調査結果・山形県速報が発表され、東根市は県内35市町村の中で唯一人口が増加した。土田正剛東根市長は、「子育てするなら東根市」をキャッチフレーズに、さくらんぼタントクルセンター建設、0歳児医療費無料化などを手始めに、子育て支援事業を重点的に実施し、平成20年からは「子育て応援5つ星」という新たな5事業に取り組み、平成21年の合計特殊出生率は1・66と県内13市で最も高い数字を達成している。

手厚い子育て支援と東根市以北の人の交流の中心を目指すまちづくりで明確なビジョンを示し、市政の改革と市民の先頭に立ってリーダーシップを発揮する土田市長にこれまでの施策について聞いた。

ーー平成10年に就任して以来、土田市長は子育て支援事業を重点的に取り組まれてきました。その成果が今回の国勢調査結果・速報値に現れた形です。これまでの取り組みに対してどのような自己評価をされますか。

土田市長 人口が増えたというのは、決して自分一人の施策でこの結果を招いたわけではないと思います。

私はまちづくりの基本として、「市民と行政の協働のまちづくり」を掲げました。「協働」という言葉は今では当たり前のように使われていますが、当時、県内で一番最初に使ったのは私ではないかと思います。ここ10年の地道な取り組みが人口増加という面で、少し花が開きつつあると考えています。

ーー土田市政は発足当初、「子育て支援と環境対策」という二本柱でやってこられましたが、この視点はどこから来たものですか。

土田市長 昔、私はガキ大将でした。子どもたちは放課後は群れをなして遊んだものです。しかし、いま子どもたちの姿はまるっきり見られなくなった。どこの地域でも同じであると思いますが、子どもが少なくなったのですね。このまま少子化が進むと東根市の人口は減少して、まちに活力がなくなるから何とかしなくては、というようなごく普通の視点で子育て支援に力を入れようと考えました。

環境対策は、平成11年、東京で熊本県水俣市長の講演を聞いたのです。水俣市はチッソ公害で名前が全国に知れていました。市長は水俣市の小中学生が県外に修学旅行で行くと、ひどいことを言われ泣く子供がいたと聞き、逆転の発想で「環境ISO14001」の取得を行い、今では環境先進都市の仲間入りをしたと話されていました。

地球温暖化により人類の生存が先行き懸念されている中、私は出来る所から取り組まなければと考え、東根市役所がまず環境ISO14001を取得し率先垂範して、地域の方々に実践してもらおうというのが私の狙いでした。平成13年10月にキックオフし、現在に至っております。東北では東根市が先駆けであり、仙台市がまさに手掛ける頃でした。環境ISOの認証取得には多少費用がかかりますが、大量生産・大量廃棄の時代、大転換を目指すわけですから少しくらいお金がかかっても当たり前のことだ思いますね。

ーー「子育てするなら東根市」をキャッチフレーズに、さくらんぼタントクルセンターの建設、0歳児医療費無料化に始まって、平成20年度からは、妊婦検診費用助成の拡大、未就学児の医療費無料化、休日保育の実施、小学生の入院費無料化、父子家庭の医療費無料化の「子育て応援5つ星」の5事業を始められました。先立つもの(財源)がないと、実施したくてもできない相談です。

土田市長 私は小泉純一郎元首相が言う以前から、「民でできるものは民に」という発想がありました。医療費無料化を実施するにあたり、ひがしね保育所の民営化構想を打ち上げました。その際、保護者全員を集めて説明を行いました。保護者の方々は、始めは私をジロジロと睨みつけ、「安かろう、悪かろうということをこの市長はやるのだろう。とんでもない」という雰囲気でした。私が「民営化で捻出される4千万円を用いて所得制限なしで未就学児の医療費無料化を行います」と説明したところ、同じ保護者が対象になるわけですから、途端に私への視線が柔らかくなり、「ああ、それならいい」ということで認めてもらった経緯があります。首長にとって、説明責任あるいは、説得力は大事なことであると思いますね。

0歳児の医療費無料化を平成17年から始め、平成20年に未就学児に、平成21年からは小学校3年生まで拡大しました。民間企業と違って、自治体は創意と工夫と知恵を出して財源を捻出し、浮いた財源は多様化する市民ニーズに予算を再配分するというところに大きな特色があります。

ーー平成17年4月に開設した子育て支援の中心施設である「さくらんぼタントクルセンター」建設には、東根市一般会計歳入のおよそ22%(平成17年度)に相当する34億円という巨費を投じました。市民から箱もの行政への批判はありませんでしたか。

土田市長 私は市長に当選した翌年の平成11年から市役所職員の削減を始め、平成15年までの退職予定者は110名でした。新規採用は半分の55名として、残り半分の55名は削減計画を立てました。東根市役所の人事体系に、課長補佐というポストがあり無任所ポストで責任がなかったのです。私は課長補佐は一係長を兼務させ、それだけで25人減らすことができました。1年前倒しの平成14年までに、55人の削減を達成できました。55人削減すると、年間5億円の財源を浮かすことができ、10年で55億円ということになる。「さくらんぼタントクルセンターの建設費用34億円は新たな市民の負担はゼロですよ」と、市民に対して説得力ある説明責任を果たしました。

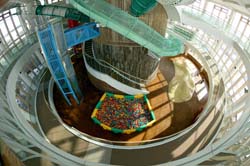

ーーさくらんぼタントクルセンターの中の遊びセンター「けやきホール」は、屋内に10メートルを越える高い天井を持ちその中に立体空間のジャングルジムのような大型遊具が設置してあります。ちょっと他所では見られない大迫力に大人も驚いてしまいますね。

土田市長 親が考えることは、子供が心身ともに健全に育つことが一番の願いだと思います。日本人はとにかく、農耕民族だから自然に親しむことが大事なわけですが、今の子供は学校から帰るとすぐにテレビゲーム、あるいは稽古事、塾など、小さい時から生活に余裕がないですね。だから「もっと外に出て遊べ」ということを推奨したいわけです。子供は冒険心とか、探究心とかがものすごく強いですから。

写真提供=東根市役所

東根小学校に国の特別天然記念物の大欅(けやき)があり、それをモチーフにした遊び場が「けやきホール」です。所々に穴を開けてあり、一番上の穴の上は非常に高い場所にありますから、恐怖感が出るほどです。だから、そこで進むか撤退するかは子供の自主判断なわけです。非常にユニークな遊び場ですから、遊びが1回や2回では征服できず何回もリピーターで来るのです。

遊びというのは一人ではできませんし、大勢で遊んでいると先輩を後輩が敬うとか、先輩は後輩を逆にいたわるとか、あるいは協調精神だとか、相手の気持ちを慮るとか、大人になってからの基本的なルールのようなものが自然と身に付くわけです。

平成17年4月1日にオープンしましたが、その時に「多少の擦り傷などは家庭にお持ち帰りください」と呼びかけました。仙台、山形、新庄、最上、南陽あたりからも親子で来ますね。全国からも市町村職員・議員が視察に来られてとても賑わっています。

住民が自治体を選ぶ時代に何をすべきかー創意、工夫、知恵

ーー東根市の人口動態を見ると、過去5年(平成18年以降)では社会増(転入ー転出)、自然増(出生ー死亡)ともに、ほぼプラスの数字となっています。

平成18年~平成22年11月末までの期間、自然増は118人、一方の社会増は568人となっており自然増の約5倍あります。これが東根市の人口増加の大きな要因となっています。東根市が人を外から引っ張ってくる求心力は何だと思いますか。

土田市長 私は市長就任以来、市役所職員に話していることは、いまはかつての右肩上がりの時代とは違うということです。いま若者でパソコンをやれない人はいません。インターネットでアクセスすれば、東根市がどうゆう自治体で、今どんなことをやっているかということはたちどころに分かり、他所の市町村と比較することができるわけです。住民が自治体を選ぶ時代に入ったのです。

だから、市役所がいかに「創意、工夫、知恵」を発揮するか、それが住民を呼ぶ(転入)ことになると私は強調します。東根市出身で東京に在住し、校長先生を退職された方が里帰りされたときに、ある近隣の町の施設で若者たちが「最近の東根市ってすごいね。子育て支援の施設もあるし、方々から市民が移り住んできているようだ」と話題にしているのを聞いて非常に誇りに感じたと私に手紙を下さりました。私は市長冥利に尽きると思って、議会でその手紙を披露しました。

県都山形市から25キロしか離れていない東根市は普通であれば、天童市同様にベッドタウンです。東根市は昼の人口が夜の人口を上回っているというのは、働く場所があるからです。この特色を生かして、今後、まちづくりを行うならば、山形市とは違った副都心として発展できるまちだと私は思います。

ーー日本各地で郊外型の大型店が出店し、地元の商店街は壊滅的な打撃を受けて後継者不足、若者の流出、引いてはまち中の空洞化、人口減少に繋がっています。東根市はその点での空洞化現象は起きていませんか。

土田市長 東根市は従来、「臍がない、中心地がない、特色のないところが特色だ」と、揶揄されてきました。東根市がラッキーだったことは、旧国道13号線沿線に商店街があまりなかったことです。従って、東根市役所を中心に新しいまちづくりに取り組めたことが、いまショッピングセンター、映画館、二つ目のボーリング場ができたりと、花が開いています。その意味では東根市は若い町です。

これが何を意味するのだろうかと考えると、東根市は県都山形市とは違う経済圏、商圏にあり、東根市以北の人の交流の中心になり得るまちだということです。4万6千人の東根市に、映画館ができたというのはすばらしいことだと市民にアピールしています。

ーー東根市の工業団地では7000人を超える雇用がありますが、グローバル経済の中、一企業が撤退すると、大量の雇用が失われるというリスクも抱えることに繋がり、市が行う人口増加の諸施策が簡単に帳消しになってしまいます。

土田市長 東根市には大森工業団地を始めとして4つの工業団地があり、その中には一部上場会社も進出していますが、これまで1社も撤退したことがないというのが私達の誇りでもありました。

平成20年秋のリーマンショック以降、一昨年の山形富士通株式会社の撤退例が初めてありました。650人の雇用が一度に無くなるということで、私も相当に動揺しました。その後に、幸いなことに昭和電工株式会社が入ってきて、650人の内350人の雇用を継続してくれたことで、私は涙が出るほど嬉しかった。

東根市の工業出荷高は4400億円位であり、一方米沢の工業団地は7000億円位あると思います。出荷額の規模では全然違いますが、1社あたりの出荷額は東根市の方が上回っているのではないかと思います。山形県全体の工業団地を見回すと圧倒的に弱電関係が多いのですが、「職種が一極集中すると危険なことですよ」と講演で聞いたことがあります。東根市の大森工業団地は弱電のほかに、医薬品製造など幅広い分野の製造に関わっていて、リスク分散という意味でも幸運だと思っています。

ーー市長就任後に策定した東根市10カ年計画は、平成22年度で終わり、平成23年度からは新10カ年計画がスタートします。この柱は何ですか。

土田市長 「しあわせつくる学びと交流のまち東根市」というキャッチフレーズで進めます。右肩上がりは断然無くなったわけですから、足下を見つめながら地道にやっていこうという考えです。

やはり、日本人は農耕民族であることから遊び場の中で、自然に親しむことが基本だと思っていますので、平成23年から24年の2か年をかけて、「子どもの遊び場整備事業」に着手し、規制を外して子どもたちが屋外で伸び伸びと遊ぶことができる空間を提供し、一層の自主性や社会性を育んでもらいたいと思います。完成の暁には、また評判を呼ぶのではないかと私は期待しています。

ーー市長が考えるまちづくりのポリシーとは何ですか。

土田市長 少ないパイ(人口、予算)の中でやるわけですから、他所との差別化が大事です。どれだけ、創意、工夫、知恵を出して特色を出すことができるかだと思いますね。

例えば、子育て支援と言って保育所をどんどん作り、待機児童の解消に取り組んでいる自治体はあっても、遊びという視点で子育て支援をやっている自治体は東根市のほかにはありません。これが東根市の一つの特色だと思います。地域間競争は、自治体同士の知恵比べだと思っています。

ーー出生率を増加させる意味で、参考にする国・地域はありますか。

土田市長 日本政府は当たり前のように、人口減少社会が来ると宣伝していますが、それは間違いだと思っています。政府は日本の人口減少の原因は、一つには女性の社会進出が以前より激しくなったこと、二つ目は女性が高学歴になったこと、よって三つ目は女性が晩婚化になったことから子供が少ないのは当り前という感じですね。

それをことごとく打ち消しているのがフランスです。私は3年前に同国を訪ねてこの目で施策を見てまいりました。フランスは世界の先進国の中で、共稼ぎが一番多い国です。いま、日本女性の合計特殊出生率は1・37(平成21年)ですが、フランスは2・0です。フランスの特徴はシングルマザーが大勢いて、彼女らの子供は非摘出子(私生児)扱いになるわけですが、社会がそれに比較的に寛容ですね。それに子育てを担っているのが「保育ママ」という人たちです。

フランスでは、1975年くらいから子育て支援に力を入れ始めて、まだ40年しか経過していません。その中で2・0まで回復しているのです。日本とフランスでは勿論文化の違いがあり、日本でシングルマザーが簡単に受け入れられたり、「保育ママ」も事故が起きると訴訟問題になりがちな日本では浸透にかなり時間を要するかもしれません。

ーー東根市は合計特殊出生率でも県内第1位ですが、働く女性が安心して子どもを生み、育てるには、どのような環境整備が必要だと考えますか。

土田市長 東根市の合計特殊出生率は、平成21年には1・66で、それ以前は1・70でした。もう少し上げないといけないと思っています。東根市では、日東ベスト株式会社、山形ロイヤル病院が企業内託児所を持っていますが、大森工業団地や臨空工業団地内の企業は皆無です。親が働き終って帰宅する時に、子どもを連れて帰るというのが私は理想だと思いますね。その意味からも企業内託児所にもっと力を入れることが必要だと思います。

民主党の子ども手当は、ややバラマキの側面があると思いますが、やはり、企業内託児所の整備については、自治体の力だけではだめな場合は国が手を差し伸べていくことが必要ではないかと思いますね。例えば法人税の軽減や民間の力(PFI)を借りるという視点です。全国市長会などで、私はぜひ働きかけて行きたいと考えております。

つちだせいごう

昭和18年東根市生まれ。山形県立山形東高校、慶應義塾大学法学部卒業。昭和44年5月、衆議院議員故松沢雄蔵代議士秘書、昭和49年12月、国務大臣(故松沢雄蔵長官)秘書官(~昭和51年9月)、昭和54年4月、山形県議会議員初当選(連続4回当選、~平成5年1月)、県議会議員在任中、文教公安、総務、建設の各常任委員長及び議会運営委員長を歴任。平成元年8月、自民党山形県連幹事長(~平成3年6月)、平成10年9月、東根市長就任(現在4期目)。趣味はゴルフ、スポーツ観戦、映画鑑賞、読書。